Plutôt que de construire théoriquement les conditions nécessaires à la réalisation de la démocratie, Axel Honneth préfère essayer d’identifier parmi les institutions sociales déjà existantes celles qui favorisent chez les individus la formation d’une conscience démocratique. A ce titre, il appelle à diriger notre attention vers la division du travail social.

Cette démarche qui consiste à rechercher au sein des sociétés, les agencements sociaux qui matérialisent un début d’organisation démocratique, Axel Honneth l’appelle « démarche de reconstruction normative ».

Dimension politique de la division du travail

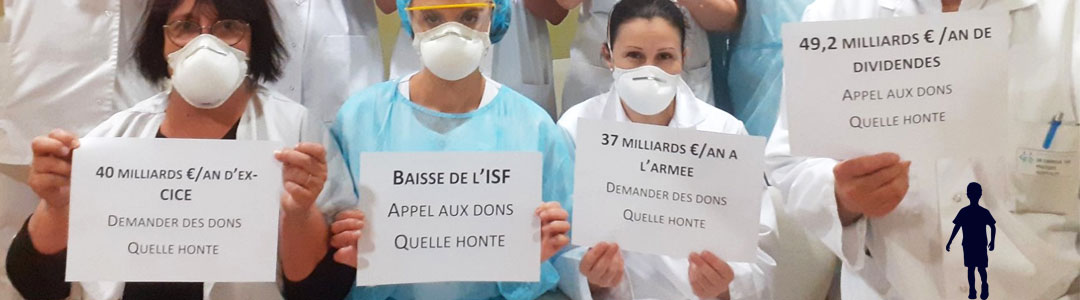

Dans le régime capitaliste, la division du travail social joue un rôle central dans la détermination des rapports sociaux. Les statuts des individus et les différentes formes de pouvoir qu’ils peuvent exercer dépendent des places qu’ils occupent dans cette division, qu’ils soient médecins, ouvriers, chefs d’entreprises ou policiers…

La division du travail possède donc, dans nos sociétés, une dimension politique.

Comment cette centralité politique du travail peut-elle favoriser une organisation démocratique de la société ?

F. Fischbach, Travail et éthicité démocratique, Travailler, 2016/2 n°36

Il faut d’abord éviter deux erreurs qui peuvent avoir des conséquences contraires au but visé. Pour Franck Fischbach, la première erreur consiste à réduire le travail à sa définition capitaliste.

Travail abstrait

Dans la pensée capitaliste, le seul travail reconnu comme tel est le travail abstrait. Seules les activités qui permettent de faire rendre la valeur du capital (machines, équipements, terres agricoles…) sont considérées comme du travail.

Selon cette idéologie, les activités de soin prodiguées à un parent âgé ne sont pas considérées comme du travail. Il s’agit pourtant d’un travail concret. En revanche, les mêmes activités exercées, contre rémunération, au sein d’Ehpad appartenant à des établissements financiers bénéficient du statut de travail.

L’idéologie capitaliste affirme bien la valeur sociale du travail. Mais c’est pour l’attribuer uniquement aux capitalistes et la retirer aux travailleurs.

Absolutisation du travail

La seconde erreur pointée par Franck Fischbach concerne la conception métaphysique du travail. Elle aboutit en général à la justification de la définition capitaliste du travail. Dans la Critique du programme de Gotha, Karl Marx pointe l’absolutisation du travail, dans le discours de la bourgeoise.

Une expression telle que « le travail source de toute richesse et de toute civilisation » attribue au travail une puissance surnaturelle. Walter Benjamin parle dans son Baudelaire du « caractère superstitieux » de la conception capitaliste du travail. La superstition consiste dans le fait d’envisager le travail comme une puissance surnaturelle, capable de créer des choses à partir de rien.

Cette façon de parler occulte la réalité. Le travail n’est rien sans la nature, source première de tous ses moyens et objets.

Cette représentation métaphysique ou superstitieuse est utile pour affirmer la domination des capitalistes sur le travail. Elle a pour objectif de mieux dissimuler la situation des travailleurs qui ne possèdent aucun des moyens de production. Dans le langage de la classe dominante, seuls les capitalistes « créent » du travail et sont susceptibles d’en « donner » aux travailleurs.

Conditions objectives du travail

Contre cette tendance à l’absolutisation du travail, il faut toujours souligner l’exigence de la maîtrise de ses conditions objectives.

Or parmi ces conditions, rappelle Franck Fischbach, il y a toujours aussi le travail des autres ainsi que le produit du travail des autres.

La dimension démocratique de la division du travail social ne pourra être rejointe qu’à partir du moment où l’interdépendance des travaux ne sera plus subie mais organisée volontairement et solidairement. Et selon Axel Honneth, c’est à partir de la dimension coopératrice qui est inhérente au travail que l’on pourra atteindre cette dimension démocratique.

Exigence de coopération

En effet, Axel Honneth partage avec Émile Durkheim et John Dewey l’idée que la division du travail, porte toujours en elle-même une exigence de coopération entre des acteurs libres et égaux. Du reste, le régime capitaliste s’impose historiquement contre le féodalisme en s’appuyant sur les deux catégories de « travailleur libre » et de « marché », ce dernier comme lieu d’échanges entre partenaires égaux.

Aussi, l’exigence d’une transformation de la division du travail en une coopération sociale équitable et juste n’a pas à être introduite de l’extérieur. Elle lui est déjà immanente sous la forme de la nécessité de la coopération. Les travailleurs peuvent faire valoir cette norme immanente contre les dysfonctionnements du régime capitaliste.

Conscience coopérative et démocratie

La division du travail constitue le contexte social dans lequel se forme chez les acteurs une conscience de la coopération sociale. Elle fait d’eux des associés apportant des contributions qui méritent toutes d’être également reconnues. C’est le passage à la reconnaissance des travailleurs comme producteurs, pour laquelle milite Bernard Friot.

Axel Honneth retient aussi des travaux d’Émile Durkheim et John Dewey l’idée qu’une forme équitable de la division du travail contribue à former chez chaque membre de la société la conscience de contribuer avec tous les autres à la réalisation de buts communs. Cette conscience coopérative permet ensuite que les mêmes acteurs s’attachent à la réalisation de la démocratie conçue comme procédure de résolution de problèmes collectifs.

Ainsi, pour Axel Honneth, la réalisation de la démocratie dépend avant tout de la prise de conscience de la coopération sociale, en tant que nécessité mais aussi comme réalité déjà effective. Cette prise de conscience l’emporte en importance sur la promotion d’idéaux politiques.

La coopération libre et solidaire qui est indispensable à l’institution d’une véritable démocratie doit être accomplie au sein de la division du travail, avant de s’étendre à la sphère politique.

Gilles Sarter