Individualisme et solidarité sont deux notions morales qui sont souvent mises en opposition. C’est une toute autre vision qu’Émile Durkheim propose. Individualisme et solidarité peuvent entretenir un rapport circulaire et de renforcement réciproque, dessinant ainsi un véritable individualisme solidariste, notion utile pour le projet d’émancipation collective

Individu et individualisme

La mise en opposition de l’individualisme et de la solidarité est particulièrement marquée, quand « individualisme » est pris dans le sens péjoratif de tendance à ne vouloir vivre que pour soi, alors que le mot « solidarité » est envisagé dans un sens proche de celui d’« entraide » ou de « coopération ».

Quelques précisions terminologiques permettent d’envisager les choses différemment. D’un point de vue sociologique, la notion d’individu peut désigner deux choses.

Lire aussi l’article « État et individualisation«

D’un côté, « individu » (« ce qui n’est pas divisible ») peut désigner l’unité empirique que représente chaque membre d’une société, pris isolément et abstraitement. De ce point de vue, toute société est composée d’individus.

D’un autre côté, des sociologues considèrent que l’être humain ne naît pas individu, il le devient. Avant d’être des individus, les gens sont des personnes, c’est-à-dire des êtres conscients d’avoir un corps, des dispositions, des aspirations, des capacités, etc. dont la nature ou les combinaisons peuvent être différentes de celles d’autrui. C’est en vertu de ce regard sur elles-mêmes que les personnes peuvent se penser comme des individus singuliers et qu’elles peuvent revendiquer une part d’autonomie, c’est-à-dire la possibilité effective de décider pour elles-mêmes de ce qui les concerne à titre individuel.

Pour Émile Durkheim la notion d’individualisme et plus précisément celle d’« individualisme moral » renvoie à un ensemble de pratiques et de représentations sociales qui expriment concrètement deux engagements. Le premier est un engagement envers le respect des droits et de la dignité des individus. Le deuxième est un engagement altruiste en faveur de l’autonomie des autres personnes.

Or le sociologue précise que ces engagements moraux ne vont pas de soi dans toutes les sociétés humaines. Ils dépendent d’institutions sociales (règles, lois, formes d’organisations, etc.) permettant aux membres de la société de se penser comme séparés et différents d’autrui. La notion de solidarité permet d’éclaircir cette condition.

Solidarité et morale

La solidarité est chez Émile Durkheim ce qui fait tenir ensemble la société. Il utilise la métaphore de « ciment » des sociétés. Son idée centrale est que le lien social est avant tout un lien moral. Au sens large, la morale c’est l’ensemble des « règles qui président aux relations des êtres humains formant une société. ».

Toute morale se présente comme un système de règles de conduite. Ces règles ont un caractère particulier. Elles disent comment il faut agir à l’égard d’autrui. A ce titre, elles forment un ensemble de liens qui attachent les individus les uns aux autres et qui en font un agrégat cohérent.

A cela, le sociologue ajoute que les règles morales sont intimement liées à la forme que prend la vie sociale. Ainsi, chaque forme de société a la morale qui lui est nécessaire. Émile Durkheim développe cet argument en reconstruisant deux types idéaux de société : la société à solidarité mécanique et la société à solidarité organique.

Société à solidarité mécanique

Le type de la société à solidarité mécanique est caractérisé par sa petite taille (on peut facilement l’embrasser du regard) et par une faible division du travail social. Tous les membres s’adonnent aux mêmes activités routinières (cueillette, chasse, etc.) et sont donc facilement interchangeables dans le cadre de ces routines.

Dans ce type de société, la vie sociale est réglée presque intégralement par une forte conscience collective, c’est-à-dire par un ensemble de représentations et de règles morales qui sont communes à l’ensemble de ses membres.

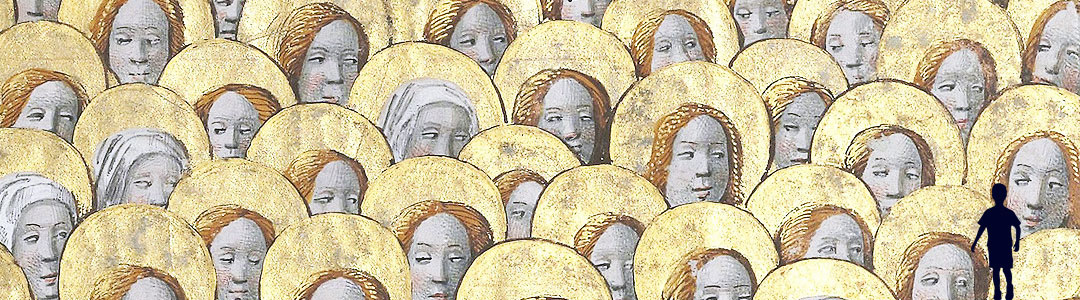

La conscience collective agit sur les personnes comme une puissance supérieure. Elle les pousse à agir spontanément dans une même direction, selon une solidarité mécanique. Plus la socialisation est parfaite, plus le degré de conformité sociale est élevé. A ce moment, l’individualité est presque nulle. L’individu n’est presque rien, le groupe est tout.

Société à solidarité organique

La société à solidarité organique correspond à la forme de nos sociétés modernes. Très vaste, il y règne une division du travail social très poussée. La similarité des conditions d’existence et l’expérience de la vie partagée par la collectivité disparaissent.

Sur ce thème, lire aussi « La solidarité dans les sociétés capitalistes«

La spécialisation des tâches entraîne le besoin de coopération qui fonde une nouvelle forme de solidarité organique. Contrairement à la solidarité mécanique, elle ne lie plus directement l’individu à la société dans son ensemble, mais uniquement aux sphères de vie et aux milieux dans lesquels il exerce son activité.

Selon Émile Durkheim, la solidarité organique qui découle directement de la division du travail n’est pas suffisamment forte pour assurer la cohésion de la société moderne. Il faut la renforcer par l’imposition de règles morales. L’individualisme moral constitue la forme morale qui est adaptée à la division du travail social.

Individualisme solidariste

Dans les sociétés modernes, la différenciation des rôles et des fonctions entraîne le développement de compétences spécifiques. L’interchangeabilité des personnes devient difficile. Avec le temps, elles finissent par se sentir différentes les unes des autres. Une idéologie individualiste se développe qui donne plus de place aux préférences et aux choix individuels.

Ainsi, d’une part, les sociétés à forte division du travail social ont besoin de différencier les individus pour mieux les associer. Et d’autre part, la division du travail induit chez les personnes une tendance à l’individuation. Il faut en conclure, selon le sociologue, que l’individualisme moral devient la seule fin collective qui peut être partagée par tous, le seul centre possible de ralliement.

Émile Durkheim propose une vision morale qui mise autant sur les valeurs du collectif (solidarité, égalité, justice) que sur celles de l’individu (valeur de la personne et de ses droits inaliénables).

L’individualisme moral qui est en adéquation avec la division du travail social demande aux individus d’entrer en sympathie avec leurs semblables, d’être justes et de travailler à ce que chacun soit appelé à la fonction qu’il peut le mieux remplir et reçoive le juste prix de ses efforts.

Cette vision esquisse le projet d’un individualisme solidariste dans lequel chacun s’engage à favoriser la réalisation des capacités ou des aspirations d’autrui, sachant qu’autrui agit de la même manière à son égard.

Le projet d’émancipation collective peut s’appuyer sur cette conception d’un individualisme solidariste qui affirme que seules les solidarités sociales élaborées consciemment et réflexivement par la société peuvent forger des individus capables d’autonomie.

Gilles Sarter