A travers l’étude du fétichisme, en particulier du totémisme, Émile Durkheim essaie de mettre au jour les formes élémentaires de toute expérience religieuse. Or la catégorie de « fétichisme » tient aussi une place centrale dans la pensée de Karl Marx qui s’en sert pour critiquer la « loi de la valeur ».

Une force dispersée dans les choses

Émile Durkheim pense avoir identifié les formes élémentaires de la religion, dans les cultes fétichistes des peuples aborigènes d’Australie, de Mélanésie, de Polynésie, d’Amérique du Nord… Ses analyses le conduisent à rejeter la thèse selon laquelle les êtres humains se seraient d’abord représentés le divin sous la forme d’êtres concrets. Au contraire, il pense que le culte fétichiste s’adresse, non pas à des êtres personnels, mais à une sorte de puissance divine qui stationnerait dans les objets ou les êtres vivants.

Cette idée d’une force dispersée dans les choses serait à l’origine de tout système religieux.

Le sociologue rapporte les paroles d’un amérindien Dakota qui explique cette croyance. Chez les Dakota, wakan est le nom d’une force qui va et vient partout à travers le monde. Les choses sacrées sont les points où elle se pose. Le soleil, les arbres, les animaux sont des endroits où elle peut s’arrêter. Si les Dakota adressent des prières à ces fétiches ce n’est pas parce qu’ils les adorent pour leur nature intrinsèque, mais parce qu’ils veulent atteindre la place où le wakan stationne, afin d’en obtenir une assistance ou une bénédiction.

Émile Durkheim s’appuie sur de telles croyances pour formuler une hypothèse. Ce n’est pas la croyance en des objets ou des êtres déterminés, possédant par eux-mêmes un caractère sacré, qui forme la base de la pensée religieuse. Ce qui en forme la base, c’est la conception d’une force anonyme qui s’attache à des choses.

Le sociologue précise que ces choses peuvent même être des gestes ou la voix. C’est pourquoi certains rites sont réputés posséder une vertu efficace par eux-mêmes. Ils sont les véhicules grâce auxquels une force peut agir.

L’idée de l’existence de personnalités divines est une formation secondaire par rapport à cette croyance élémentaire. L’idée très répandue d’une double nature des personnalités divines en découle. Même ceux qui se représentent les divinités sous des formes très concrètes les pensent en même temps comme des pouvoirs abstraits, qui se définissent par la nature de leur efficacité. Zeus est dans chaque goutte de pluie qui tombe. Cérès est dans chaque gerbe de la moisson.

Comment les être humains ont pu être déterminés à construire cette idée élémentaire d’une force stationnant dans les choses? Dans une première approche, Émile Durkheim propose une réponse très générale.

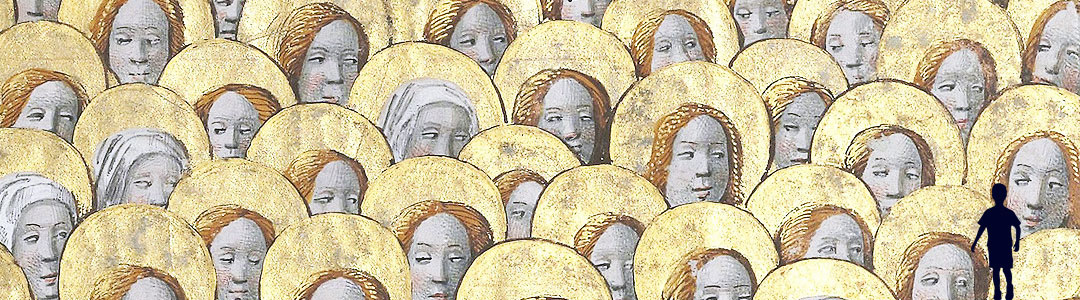

La double nature des totems

Le sociologue relève que, chez les aborigènes d’Australie, les choses qui servent de totem sont souvent des espèces animales ou végétales très communes (fourmi, rat, chenille, prunier…). Il pense donc que ce n’est pas la nature intrinsèque de ces choses qui les désignent pour devenir des objets de culte. De plus, ce ne sont pas dans les animaux ou dans les plantes elles-mêmes, mais dans leurs représentations figuratives (emblèmes, symboles…) que se trouve la source de la religiosité.

Le totem serait donc l’expression matérielle de quelque chose d’autre que l’espèce qui lui sert de modèle. D’une part, comme nous l’avons expliqué précédemment, le totem est la forme sensible et extérieure de la force divine qui y stationne. D’autre part, il est le symbole du clan donc de la société qu’il représente.

La forme élémentaire de la vie religieuse serait donc à rechercher dans cette association entre l’idée de force divine et l’expérience propre à toute vie sociale.

Selon le sociologue, l’emblème du clan ne pourrait pas devenir la figure de la divinité si le groupe et cette dernière étaient deux réalités distinctes. Ou autrement dit, le dieu qui stationne dans le totem ne pas être autre chose que le clan lui-même, représenté par l’espèce animale ou végétale totémique.

Une force contraignante

Comment cette déification de la société est-elle possible ? E. Durkheim remarque que, par les actions qu’elle exerce sur ses membres, une société a tout ce qu’il faut pour susciter en eux la sensation d’une action divine.

De la même façon qu’un dieu est représenté comme supérieur aux êtres humains, la société alimente en eux le sentiment d’une dépendance perpétuelle. Elle leur apparaît comme poursuivant des fins particulières. Et les individus se voient comme les instruments que la société utilise pour y parvenir. Jour après jour, ils se sentent astreints à des règles de conduite, des obligations, des restrictions, des sacrifices qu’ils n’ont pas choisis, mais sans lesquels la vie en société ne serait pas possible.

Cette emprise de la société n’est pas d’abord l’effet de contraintes matérielles, elle tient surtout à une autorité morale. Cet ascendant moral suscite, encourage ou réprime les comportements et les actions, abstraction faite de toute considération utilitaire. Et même ceux qui ne s’y soumettent pas en ressentent, tout de même, la puissance.

Cette pression sociale qui s’exerce avant tout par des voies mentales agit à la fois de manière détournée et complexe. Il en résulte que les êtres humains sentent bien qu’ils sont agis, mais sans avoir une idée claire de comment et par qui ils sont agis.

Les individus ne peuvent donc manquer d’en tirer l’idée qu’il existe en dehors d’eux une ou des forces capables de les agir.

Une force bienveillante

Cependant, une force divine n’est pas seulement une autorité à laquelle les individus se soumettent. C’est aussi une force sur laquelle s’appuie leur propre force individuelle. De la même façon, l’action sociale n’est pas seulement autoritaire et répressive. Il y a des circonstances où elle est vivifiante.

En témoigne tous ces moments au cours desquels les êtres humaines assemblés sont capables d’actes dont ils seraient incapables à l’état individuel. Ils sont soulevés, emportés par l’action collective. C’est pour cette raison que tous les partis politiques, confessionnels, économiques organisent périodiquement des réunions dont le but est de revivifier la foi commune. Pour raffermir des sentiments, il suffit de mettre en relations étroites et actives ceux qui les éprouvent.

Il y a donc chez l’être humain la production d’un surcroît de force qui provient du groupe.

Ce processus n’est pas seulement vrai des circonstances exceptionnelles ou périodiques. E. Durkheim évoque d’abord l’existence de forces à l’état libre qui viennent sans cesse renouveler celles des individus. Il s’agit des manifestations quotidiennes de sympathie, d’estime, d’affection ou de réconfort qu’ils reçoivent et qui rehaussent leur confiance en eux-mêmes, leur courage, leur hardiesse…

Ces manifestations qui sont étroitement normées et réglées par la vie sociale sustentent en permanence l’être moral des membres de la société.

Outre ces forces à l’état libre, il existe aussi des forces fixées dans les techniques et les traditions. Les langues, les instruments, les droits, les connaissances qui augmentent les capacités d’actions individuelles, nous ne les avons pas créés ou institués. Nous les avons hérité. C’est cette forme d’héritage qui fait la spécificité de l’être humain parmi les espèces animales.

Il ne pouvait échapper aux humains qu’il existait en dehors d’eux des forces agissantes qui les dotaient de ces attributs distinctifs. Ces forces au lieu d’en comprendre la nature sociale, ils ont pu les percevoir comme de nature divine et bienveillante.

L’opinion à la source du sacré

Les sociétés dans lesquelles évoluent les êtres humains peuvent donc leur apparaître comme peuplées de forces répressives et impérieuses ou secourables et bienfaisantes. Comme elles exercent sur eux une pression dont ils ont conscience, ils les localisent hors d’eux-mêmes, comme ils le font pour les causes objectives de leurs sensations.

Mais encore faut-il que les êtres humains acquièrent une forme de respect pour ces forces extérieures. Il y a, en effet, une ligne de démarcation entre le monde des choses sacrées et celui des choses profanes.

Or, dans l’histoire, les sociétés n’ont de cesse de créer de toutes pièces des choses sacrées. En Mélanésie et en Polynésie, on dit d’un homme influent qu’il a du mana et c’est à ce mana qu’on impute son influence. Pour E. Durkheim, il est clair cependant que la situation d’un tel homme lui vient uniquement de l’importance que l’opinion lui prête.

Le pouvoir moral de la société et le pouvoir prêté aux forces sacrées ont une même origine qui se situe dans l’opinion.

La société peut aussi bien consacrer des hommes, que des choses ou des idées. Si une croyance est partagée par toute une population, il devient interdit d’y toucher ou de la contester. Elle acquiert un caractère sacré. Cette aptitude des sociétés à sacraliser des idées ou des institutions s’observe, par exemple, à partir de la Révolution française lorsque des choses purement laïques (la République, la Patrie, la Liberté, la Raison…) sont transformées en choses sacrées.

Tous ces faits permettent d’entrevoir comment la société peut susciter chez ses membres l’idée qu’il existe en dehors d’eux des forces qui les dominent et les soutiennent, c’est-à-dire en sommes des forces religieuses.

La nature du fétichisme c’est la projection inconsciente du pouvoir du social sur un objet qui est autonomisé (le fétiche, le totem) et dont les individus croit ensuite dépendre.

Cette explication du fétichisme, développée par E. Durkheim est de son propre avis très générale. Elle s’applique, en effet, à toute espèce de société et de religion.

-> Fétichisme (II): Du Totem à la Marchandise

Gilles Sarter