Le sécularisme ne doit pas être envisagé comme une simple doctrine, portant sur la séparation de l’État et du religieux ou sur le cantonnement de la religion à la sphère privée.

Selon Talal Asad, le sécularisme est une vision du monde fondée non pas sur la simple séparation, mais sur l’administration de la religion par l’État. A ce titre, l’idéologie séculière inclut une redéfinition de ce qu’est censé être la pratique religieuse.

Mais le sécularisme englobe aussi un projet plus vaste de reconfiguration des conduites, des sensibilités et des aptitudes morales des personnes. Il appelle à la formation d’individus qui se pensent et qui sont interpellés par l’État comme sujets dotés de droits individuels et pourvus d’une capacité de jugement autonome.

Religion et Pouvoir

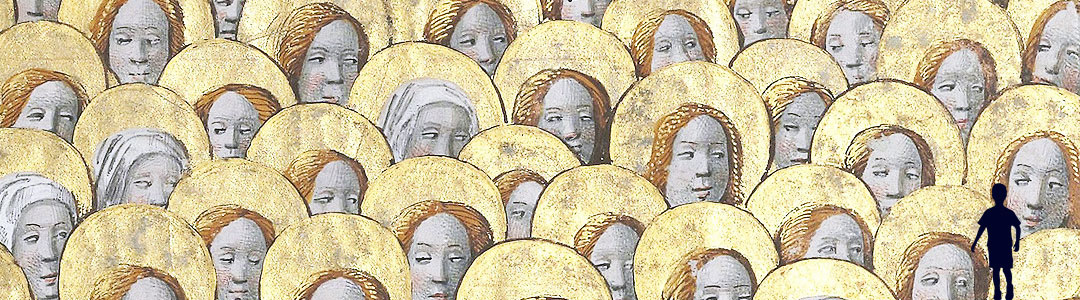

S’intéressant au christianisme, Talal Asad montre qu’au début de notre ère la pratique religieuse ne peut se concevoir autrement qu’enserrée dans des relations de pouvoir.

Chez les premiers chrétiens, les dispositions religieuses sont inculquées et entretenues par une discipline sévère, corporelle aussi bien que spirituelle. A ce titre, c’est bien l’exercice d’un pouvoir qui établit les conditions indispensables à l’expérience de la « vérité religieuse » et pas une orientation spontanée des esprits des croyants.

Cependant, la philosophie et l’anthropologie modernes contribuent à épurer, petit à petit, la définition de la pratique religieuse, en faisant abstraction de ses dimensions disciplinaires et corporelles.

Re-définition de la religion comme croyance

Au 17è siècle, en réaction aux guerres de religion, émerge l’idée de religion naturelle . Cette première tentative de donner une définition universelle du religieux s’organise autour de trois composantes : la croyance, la pratique, l’éthique. Rapidement, c’est la croyance qui devient la composante déterminante.

Kant dans La Religion dans les limites de la simple raison (1795) avance que les différentes confessions résultent de la ramification d’une seule et même religion originelle. Reprenant cette idée, des théologiens et anthropologues des 19è et 20è siècles essaient de classifier et hiérarchiser les diverses confessions qui peuplent le monde.

Ce cheminement de la pensée aboutit finalement à la définition de la religion comme système de croyances médiatisées par des symboles, totalement dissocié de l’exercice du pouvoir.

Cette conception la plus achevée de la religion, Talal Asad la trouve formulée chez Clifford Geertz. La religion est, selon l’anthropologue, « […] (1) un système de symboles (2) qui agit de manière à susciter chez les hommes des motivations et des dispositions puissantes, profondes et durables (3) en formulant des conceptions d’ordre général sur l’existence (4) et en donnant à ces conceptions une telle apparence de réalité (5) que ces motivations et ces dispositions semblent ne s’appuyer que sur du réel » (La religion comme système culturel, 1972).

Religion et formation des subjectivités

Cette conception de la religion comme croyance forme un pilier du sécularisme. Talal Asad la remet en question. Les symboles ne peuvent produire du sens ou des émotions et informer les pratiques des agent qu’à partir du moment où ils sont intériorisés ou incorporés. Or, disons le encore une fois, cette incorporation suppose l’exercice de différentes formes d’inculcation et de discipline donc de pouvoir.

Chez les premiers chrétiens, les rituels sont conçus comme des exercices qui visent l’intériorisation de dispositions à pratiquer les vertus chrétiennes. La réorganisation des émotions, du désir, de l’humilité et du remords doit créer la possibilité de l’obéissance à Dieu, vertu chrétienne cardinale.

La formation de sujets moraux, qu’ils soient chrétiens, musulmans, juifs ou autres, constitue l’enjeu principal des rituels religieux et des symboles qu’ils mobilisent.

Le sécularisme s’oppose à ce projet d’élaboration des subjectivités par les religions. Il le réserve à l’État.

L’anthropologie et la philosophie morale ont participé à cette opposition en réduisant le fait religieux au domaine de la croyance privée.

Talal Asad illustre ce processus de sécularisation dans l’Égypte colonisée.

Sécularisme, libéralisme, capitalisme

A la fin du 19è et au début du 20è siècle, dans l’Égypte soumise au pouvoir colonial britannique, une réforme redéfinit la législation islamique (charia) et vise à restreindre son champ d’application à la sphère familiale. Les intellectuels égyptiens du mouvement de la nahda « renaissance » (Muhammad ‘Abduh, Qasim Amin, Ahmad Safwat) veulent séparer la loi (domaine public) de la morale (domaine privé).

Cette séparation profite à l’État colonial et capitaliste qui présuppose une conception de l’éthique radicalement différente de celle portée par la tradition islamique.

Selon Talal Asad, la charia ne dissocie pas la moralité (faire le mal ou le bien) de sa dimension sociale (être reconnu comme faisant le mal ou le bien). L’idée que la conscience morale soit une affaire strictement individuelle, fondée sur l’auto-gouvernement du sujet est un prémisse de la philosophie morale moderne. La charia rejette cette prémisse. L’aptitude à juger si une conduite est bonne ou mauvaise relève toujours des relations sociales.

Tout au long de la vie, les processus d’apprentissage et les interventions des proches, des amis ou des autorités compétentes sont considérées comme nécessaires à l’exercice du jugement et à l’orientation des comportements. Ces interventions permettent aussi de composer avec les conséquences des échecs. Ces derniers ne sont pas seulement imputables à l’individu. Son environnement social doit aussi prendre sa part de responsabilité.

La sécularisation, par la réforme égyptienne de la charia, limite l’application de la moralité islamique au domaine privé. Elle introduit ainsi une coupure. La loi étatique régit désormais les rapports publics alors que la charia régit les rapports d’ordre privé. La continuité que la morale islamique établie entre le privé et le social est rompue.

Mais la réforme ne déstructure pas seulement l’éthique islamique. En séparant droit et moralité, elle introduit dans le champ moral égyptien l’idéologie de l’auto-gouvernement du sujet, qui est un principe du libéralisme.

Encore une fois, la sécularisation ne se résume pas à un simple mouvement de repli du religieux dans le domaine privé. Elle a pour projet de faire advenir un nouveau sujet moral. Un sujet qui, comme nous l’avons dit plus haut, se pense comme politiquement «souverain» et moralement «autonome».

A ce sujet lire l’article « Sécularisme et Démocraties Modernes«

Cependant, Talal Asad insiste sur le fait suivant. L’autonomie individuelle prescrite par la modernité séculière comporte d’importantes limites. Dans les faits, elle est assujettie à des États bureaucratiques et à l’économie de marché.

Gilles Sarter

Références bibliographiques:

Talal Asad, Penser le sécularisme, Multitudes, 2015/2 n°59.

Jean-Michel Landry, Les territoires de Talal Asad, L’Homme, 217/2016.